La nozione di soundscape, dopo un incontestabile successo negli ultimi tre decenni del secolo scorso, ha subito un duplice processo critico.

Da un lato si è trattato di una banalizzazione nelle pratiche che ne avevano permesso un approccio concreto e una pratica consapevole.

E dall’altro abbiamo potuto constatare lo sviluppo di un certo numero di valutazioni critiche e il manifestarsi di differenti perplessità. A tale proposito, in effetti, e a partire dal primo decennio di questo secolo, reiterate analisi concettuali proposte da antropologi e sociologi così come da musicologi, hanno suscitato un ampio (anche se settoriale) dibattito, generando un’interessante riflessione sull’argomento.

Questi due aspetti, mi sembrano almeno in parte correlati.

Primo aspetto: Superficialità nell’esperienza del soundwalk

Il primo riguarda dunque una forma di riduzione d’interesse e di superficialità nell’affrontare la problematica del soundscape nei suoi aspetti esperienziali. Un indicatore essenziale di tale crescente leggerezza riguarda la pratica del soundwalk. Questa, in effetti, divenuta relativamente corrente e apertasi a un pubblico abbastanza vasto ed eterogeneo, è talvolta proposta senza una reale preparazione teorico-pedagogica in grado di farne comprendere la complessità.

Mi è capitato in effetti d’incontrare nella mia attività didattica diverse persone che avevano già vissuto l’esperienza dell’ascolto nella pratica dei soundwalks. Queste persone, per loro stessa ammissione, non ne avevano apparentemente tratto degli insegnamenti adeguati.

La traduzione più corrente di soundwalk è quella di “passeggiata sonora”. Secondo la definizione di soundwalk proposta da Hildegard Westerkamp: “Un soundwalk è un’escursione il cui scopo principale è l’ascolto dell’ambiente[1]”.

Ora, a riprova di quanto ho detto finora, se noi scriviamo su Google “passeggiata sonora” abbiamo all’incirca 5000[2] risultati, il primo dei quali riguarda un sito di viaggi – l’azienda SiViaggia – gestito da Italiaonline, cioè “la più grande internet company italiana”[3].

Ebbene, non vi è nulla di più lontano da un soundwalk che il viaggiare, cioè il “trasferirsi da luogo a luogo[4]”.

Se dunque accettiamo la definizione della Westerkamp dobbiamo chiederci: cosa significa ascoltare l’ambiente?

Fra le innumerevoli risposte possibili vorrei sottolineare quanto segue: (1) Ascoltare l’ambiente significa riproporre un’esperienza archetipica, di portata universale. Questa esperienza non ha lo stesso senso di accendere un fuoco, leggere un libro o guidare una macchina, ma neanche quello, ugualmente archetipico, di “guardare-osservare” il mondo… (2) L’ascolto rinvia a un’esperienza più vasta la quale ci trascende. Se, infatti, per ascoltare intendiamo la capacità polisensoriale di cogliere la vibrazione propria del vivente – poiché tutto ciò che vive, vibra – allora ascoltare significa fare un’esperienza che ugualmente ogni altro essere, animale o vegetale, ha fatto e fa. (3) Ciò significa aprirsi così a un’esperienza fenomenologica diretta di attenzione al mondo, vibrante di vibranti, tra vibranti. Sentirsi parte di un tutto, dimenticando l’ego, e (4) in questo senso addentrarsi nell’aisthesis, cioè immergersi nel sentire tramite il sentire. (5) Infine, prendere coscienza, almeno per quanto riguarda noi occidentali, dell’importanza culturale data all’approccio retinico del mondo (determinista, essenzialista, atemporale, separante e decontestualizzante) e dell’oblio dell’universo vibratorio.

In effetti, se guardare un paesaggio è per noi familiare, per ascoltarlo dobbiamo prestare un’attenzione insolita e singolare.

Secondo aspetto: Critica teorica della nozione di soundscape

Come ho annunciato precedentemente, correlato a tale banalizzazione, oggi ricorrente, e forse anche causa di questa stessa, l’altro aspetto problematico riguarda la critica teorica della nozione di soundscape.

Come sappiamo, in italiano – ma è la stessa cosa anche nelle altre lingue neolatine – la traduzione consolidata è quella di “paesaggio sonoro”. Sappiamo anche che questa traduzione è stata ampiamente criticata perfino dallo stesso Schafer. Pur accettandola – poiché ormai di uso corrente – Schafer dichiarò che il termine “sonosfera” era più appropriato[5].

In realtà, credo che dovremmo utilizzare il termine “sonosfera” quando si tratta di ascolto dell’ambiente (cioè con funzione referenziale) e il termine “paesaggio sonoro” quando si tratta di rappresentazioni della sonosfera (cioè in quanto significante). Questa distinzione che scinde il termine soundscape in due significati distinti – “sonosfera” e “paesaggio sonoro” – mi sembra utile per comprendere, almeno in parte, la questione delle posizioni che si sono schierate “against Soundscape”.

Veniamo dunque a questo dibattito teorico. Tim Ingold ha proposto nel 2007 una critica diretta del concetto di soundscape. In un breve testo di sole quattro pagine, intitolato “Against soundscape”[6] (“Contro il soundscape”), formulava quattro obiezioni a tale concetto. L’articolo, poi riprodotto con alcune lievi modifiche in un suo libro nel 2011[7], ha avuto un’ampia risonanza e, malgrado il fatto che non sia stata la prima posizione critica rispetto al soundscape[8], ha assunto il carattere di una riflessione seminale alla quale numerosi autori hanno fatto, e fanno, riferimento[9]. Commenterò, dunque, anch’io alcuni aspetti del testo di Ingold, non solo in quanto origine della questione, ma anche in quanto riferimento ricorrente dei numerosi apporti critici successivi.La prima asserzione fondamentale presentata da Tim Ingold dichiara dunque che il concetto di soundscape è superato. Egli scrive:

“Indubbiamente, quando fu introdotto per la prima volta, il concetto [di soundscape] aveva un’utile funzione retorica nel richiamare l’attenzione su un registro sensoriale che era stato trascurato rispetto alla vista. Credo però che abbia ormai superato la sua utilità. Più precisamente, comporta il rischio di perdere il contatto con il suono proprio come gli studi visivi hanno perso il contatto con la luce. Di seguito esporrò quattro ragioni per cui ritengo che il concetto di Soundscape dovrebbe essere abbandonato[10].”

Ecco un primo elemento sostanziale, abbandonare il soundscape. E abbandonarlo perché questo rischia di farci “perdere il contatto con il suono proprio come gli studi visivi hanno perso il contatto con la luce”. Ingold aggiunge infatti che “dobbiamo evitare la trappola, analoga a quella di pensare che il potere della vista sia insito nelle immagini, di supporre che il potere dell’udito sia insito nelle registrazioni[11]”.

Queste affermazioni sono al contempo condivisibili e molto discutibili.

Condivisibile è il fatto che dobbiamo sempre essere attenti ai suoni del/nel mondo, così come si manifestano e non soltanto come vengono captati e riprodotti, rappresentati o interpretati nella produzione estetica intenzionale di opere o in quella non intenzionale di documenti, scambi informazionali o altro. È un fatto poi che anche il mondo delle arti visive si è in gran parte autonomizzato dalle questioni inerenti alla capacità di vedere, anzi la nozione di “Mondo dell’arte”, emersa nell’estetica degli anni 1970 e tuttora dominante, si è costruita proprio in quanto universo a parte, distinto dall’aisthesis collettiva. In altri termini, come afferma Ingold, le immagini, cioè le rappresentazioni visive, hanno assunto un ruolo capitale ed effettivamente prioritario, sia quantitativamente che qualitativamente, nel processo visivo.

Ingold tuttavia, ed è questo l’aspetto discutibile, sembra dimenticare che la nozione di soundscape fu introdotta proprio per ritornare al suono. Uscire dalle sale da concerto e restare in contatto con le vibrazioni che ci pervadono e ci accomunano costantemente, tematizzandole esplicitamente, era per l’appunto, nominando tale processo soundscape, lo scopo di questo neologismo.

Su questo piano la critica di Ingold è incomprensibile.

Se è in parte fondata l’analisi che denuncia una forma di prevaricazione ermeneutica della produzione e rappresentazione di soundscapes (paesaggi sonori) rispetto all’immersione diretta nell’universo sonoro nel suo “semplice” darsi di soundscape (sonosfera), un processo che si è effettivamente storicamente prodotto, non è invece corretto accusare l’ascolto del mondo come causa principale di tale rovescio.

Ingold considera, a ragione, che l’ambiente nel quale ci muoviamo e di cui facciamo esperienza non è scomponibile a seconda dei registri sensoriali attraverso i quali noi lo esperiamo. Questa è la ragione che lo spinge a deplorare la proliferazione di quelli che chiama gli “scopes”[12] (soundscape, smellscape, touchscape…) affermando che “nella pratica percettiva ordinaria questi registri cooperano così strettamente, e con una tale sovrapposizione di funzioni, che è impossibile distinguere i loro rispettivi contributi[13].”

Ancora una volta Ingold ha ragione, ma non riconoscere la singolarità di ogni, chiamiamolo con lui, “registro sensoriale”, non mi sembra ragionevole. Non foss’altro per quanto riguarda i vari tipi di handicap che pongono questa problematica in modo purtroppo sottrattivo e radicale. Per di più, tramite la prossemica o l’antropologia dei sensi, sappiamo perfettamente che le culture hanno privilegiato e privilegiano gerarchie e organizzazioni spazio-temporali, sensoriali e sensibili differenti.

Ma al di là di tutto questo, ciò di cui si sta parlando non riguarda, come scrive Ingold, una “pratica percettiva ordinaria”, ma una pratica percettiva extraordinaria, vale a dire un’attività intensa e fortemente concentrata su un registro sensoriale specifico, proprio come accade all’enologo che assaggia un vino o al marinaio che individua le stelle nella volta celeste per orientarsi.

In altri termini il fatto di essere immersi in un contesto non significa (Ingold stesso lo ribadisce) che di questo contesto se ne faccia un’esperienza unica.

Sulla questione dell’immersione Ingold insiste particolarmente, anzi ne fa un, se non il, punto focale del suo argomentare. Egli paragona il suono alla luce basando questa sua affermazione proprio sulla realtà immersiva di questi due fenomeni. A tale proposito, egli ricorda che “noi non vediamo la luce, ma vediamo in essa[14]”. Cioè, come per il suono, la luce è un milieu.

In questo senso egli si rammarica del fatto che “il suono sia così spesso e apparentemente senza problemi paragonato alla vista piuttosto che alla luce[15]”, una confusione che secondo lui è deleteria.

Ingold arriva così alla conclusione che “è ovviamente alla luce, e non alla vista, che il suono dovrebbe essere paragonato[16]”.

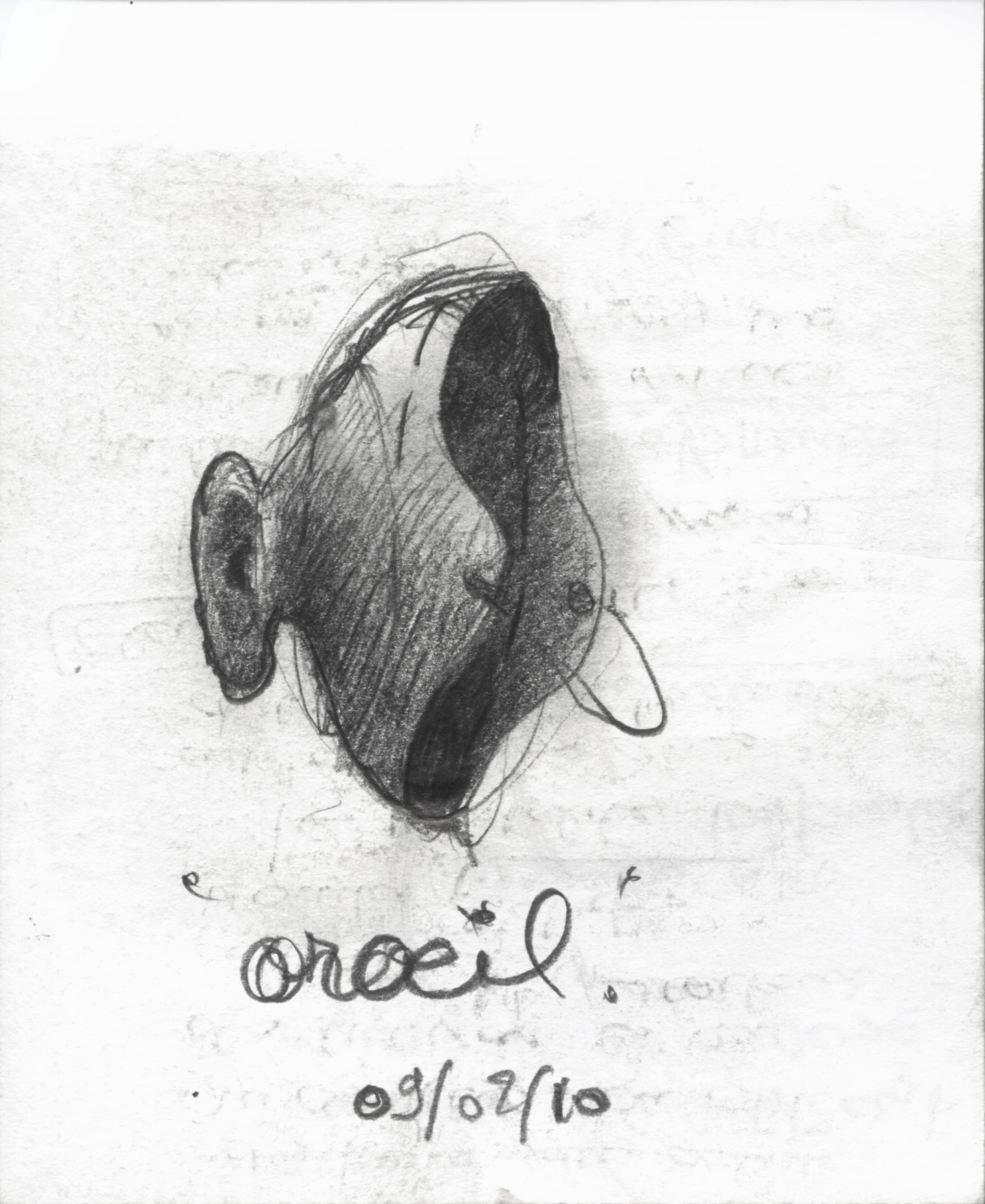

Tali argomenti apparentemente convincenti non sono, in realtà, soddisfacenti. Un primo elemento non condivisibile riguarda la contrapposizione tra suono e visione. Questa di fatto è artificiosa, poiché non riguarda le problematiche affrontate dal movimento dell’ecologia acustico-sonora. Questo movimento, infatti, ha posto al centro delle sue ricerche non il rapporto suono/visione, ma la relazione complessa tra l’universo della visione e quello dell’ascolto: vale a dire l’occhio e l’orecchio. In altri termini le immagini retiniche e quelle acustiche, la dominanza dello sguardo e la secondarietà dell’ascolto, il centrismo oculare e la negligenza aurale.

In particolare, mettere sullo stesso piano di analogia il suono e la luce facendo riferimento allo stato di immersione nel quale questi due fenomeni ci dispongono, può essere fuorviante. Infatti, supponendo che si possa stabilire un tale confronto, si dovrebbe considerare la luce come l’equivalente dell’aria, non del suono. Nel senso che la luce è il mezzo che permette la visione e l’aria (ma più in generale qualsiasi vibrazione di un mezzo fluido o anche solido) è il mezzo che permette l’udizione.

È inoltre un’ovvietà ricordare che il suono e la luce – anche se “equiparabili” sulla base delle rispettive lunghezze d’onda – differiscono profondamente. Infatti, a differenza della luce, che non è consustanziale agli oggetti che illumina, il suono è consustanziale all’aria. In altre parole, il suono potrebbe essere definito come la dimensione plastica dell’aria, la sua sculturalità dinamica, la sua “melodia”, infatti nell’universo sonoro la conformazione del mezzo (l’aria) è immediatamente la conformazione del messaggio, l’informazione sonora. Il suono “è fatto” di aria, così come nell’acqua il suono è “fatto di acqua”. Nell’universo sonoro, “medium” e “messaggio” sono la stessa cosa: le variazioni di pressione del medium/milieu nel quale siamo immersi costituiscono l’informazione ascoltata.

È questa singolarità materiale che in un certo senso favorisce pienamente e concretamente l’esperienza e la comprensione del superamento dello iato dualistico, cioè la scissione ontologica, tra l’io e il noi, il sé e il contesto. Il suono e il suo ambiente sono la stessa cosa, soggettività e oggettività si danno congiuntamente.

Diverso è per la luce la quale, nelle sue forme di esistenza, sussiste e si dà con tutt’altre modalità. La luce c’è e non c’è[17], posso dunque esservi immerso oppure no. Della luce non sono corporalmente generatore, poiché gli umani non sono dotati di capacità bioluminescenti. La luce posso produrla solo con raffinate tecniche e tecnologie (le tecniche più usate o esperite da millenni sono il fuoco e l’incandescenza, ad esempio la fusione dei metalli). Infine la luce, anche se presente, non permette la visione se tra il bulbo oculare e gli oggetti che si vogliono guardare non vi è distanza.

Tutt’altra, ovviamente, la realtà del suono: la sua presenza è perenne e ne sono costantemente produttore (volontario, in particolare con la voce, o involontario in quanto essere vivo e vibrante), peraltro ciò che caratterizza il suono è il contatto diretto.

Questi elementi mi sembrano mostrare che identificare nella nozione d’immersione l’analogia tra suono e luce, pur non essendo errato, è comunque alquanto riduttivo e insoddisfacente.

In definitiva, le posizioni di Ingold sul soundscape mi appaiono irrisolte e confutabili. Non conosco personalmente Ingold, di cui peraltro apprezzo le ricerche antropologiche, ma mi sembra di poter affermare (spero mi si perdoni l’illazione) che la sua pratica dei soundwalks, semmai egli ne abbia fatte, è stata carente.

A tale proposito vorrei aggiungere un’ultima considerazione. Fare una passeggiata di ascolto, immergersi nella sonosfera, è un’esperienza esistenziale alla portata di ogni persona: chiunque, dotato di un sistema uditivo non carente, può viverla in qualsiasi luogo e tempo. Un’esperienza profondamente, diciamo così, ugualitaria. Diverso è l’ascolto coadiuvato tecnologicamente che implica non soltanto la possibilità di accesso alle apparecchiature e competenze specifiche, ma anche dinamiche strutturali che travalicano ampiamente una esperibilità comune.

Non è certo questione di rifiutare il microfono direzionale o la cuffia per ascoltare la sonosfera o per produrre un paesaggio sonoro, ciò che è in gioco è tutt’altro: si tratta di tenere ben ferma questa esperienza d’immersione sonosferica diretta senza considerarla né superata né incompleta in quanto non tecnologicamente supportata. All’opposto, e proprio per questo, essa deve essere valutata come insostituibile nel processo di presa di coscienza uditiva del mondo.

Ben al contrario di posizionarci “contro il soundscape” – comunque si intenda questo termine – dobbiamo dunque essere decisamente “per il soundscape” e contribuire, sempre vigili e all’interno di una metodologia critica, ad approfondirne gli aspetti concettuali e a svilupparne le pratiche consapevoli.

Questa prassi di ascolto e d’intendere il mondo rimane, in effetti, fondamentale per comprendere e consolidare la transizione epocale della quale siamo testimoni: il passaggio dall’Età dei Lumi all’Età delle Sonorità.

[1] “A soundwalk is any excursion whose main purpose is listening to the environment. It is exposing our ears to every sound around us no matter where we are. We may be at home, we may be walking across a downtown street, through a park, along the beach; we may be sitting in a doctor’s office, in a hotel lobby, in a bank; we may be shopping in a supermarket, a department store, or a Chinese grocery store; we may be standing at the airport, the train station, the bus-stop. Wherever we go we will give our ears priority. They have been neglected by us for a long time and, as a result, we have done little to develop an acoustic environment of good quality.” Hildegard Westerkamp, “Soundwalking”, Sound Heritage, Number 4, Volume III, Victoria B.C., 1974, p. 18-27 (p. 18) (revised 2001): https://www.sfu.ca/sonic-studio-webdav/WSP_Doc/Booklets/SHWesterkamp.pdf

[2] 5140 risultati (ricerca realizzata il 26 agosto 2022).

[3] https://www.anci.it/italiaonline-la-piu-grande-internet-company-italiana-il-digitale-al-servizio-del-paese/

[4] https://www.treccani.it/vocabolario/viaggiare/

[5] Si veda l’intervista rilasciata a Carlotta Darò il 10 gennaio 2006 in Sonorités, n° 3, Décembre 2008, Champ Social Éditions, p. 151-155.

[6] Tim Ingold, “Against soundscape”, in E. Carlyle (éd.), Autumn Leaves: Sound and the Environment in Artistic Practice, Paris, Double Entendre, 2007, p. 10-13. In rete: http://www.mediateletipos.net/wp-content/uploads/2023/10/tim-ingold-against-soundscape-1.pdf

[7] Tim Ingold, “Four objections to the concept of soundscape” (capitolo 11, p. 136-139) in Being Alive. Essays on Movement, Knowledge and Description, London, Routledge, 2011.

[8] Penso in particolare alla visione di Francisco Lopez.

[9] Altri ricercatori, in effetti, hanno successivamente dato dei contributi teorici al dibattito assumendo spesso posizioni critiche come quella ingoltiana, ad esempio per quanto riguarda l’ambito anglofono: Stefan Helmreich, Ari Kelman, Steven Feld. Cfr. Stefan Helmreich, “Listening Against Soundscapes”, Anthropology News, December 2010, p. 10; Ari Kelman, “Rethinking the Soundscape, A Critical Genealogy of a Key Term in Sound Studies”, Senses and Society, 5(2), 2010, p. 212-234; Steven Feld, “Acoustemology” in Keywords in sound, David Novak e Matt Sakakeeny (éd.), Durham, Duke University Press, 2015, p. 12-21.

[10] “Undoubtedly when it was first introduced, the concept served a useful rhetorical purpose in drawing attention to a sensory register that had been neglected relative to sight. I believe however that it has now outlived its usefulness. More to the point, it carries the risk that we might lose touch with sound in just the same way that visual studies have lost touch with light. ln what follows I will set out four reasons why I think the concept of soundscape would be better abandoned.” Tim Ingold, “Against soundscape”, op. cit.

[11] “We need to avoid the trap, analogous to thinking that the power of sight inheres in images, of supposing that the power of hearing inheres in recordings.” Ibidem.

[12] “[…] for this reason I deplore the fashion for multiplying – scopes of every possible kind”. Ibidem.

[13] “In ordinary perceptual practice these registers cooperate so closely, and with such overlap of function, that their respective contributions are impossible to tease apart.” Ibidem.

[14] “Similarly, we do not see light but see in it (lngold 2000: 265)”. Ibidem. Questa stessa frase sarà ripetuta da Ingold in un altro testo, cfr. Tim lngold, “The eye of the storm: visual perception and the weather”, Visual Studies, 20(2), 2005, p. 97–104. https://doi.org/10.1080/14725860500243953

[15] “It is of course to light, and not to vision, that sound should be compared. The fact however that sound is so often and apparently unproblematically compared to sight rather than light reveals much about our implicit assumptions regarding vision and hearing, which rest on the curious idea that the eyes are screens which let no light through, leaving us to reconstruct the world inside our heads, whereas the ears are holes in the skull which let the sound right in so that it can mingle with the soul.” Tim Ingold, “Against soundscape”, op. cit.

[16] Ibidem.

[17] Giorno e notte, chiusura e apertura delle palpebre, accensione e spegnimento dell’interruttore.